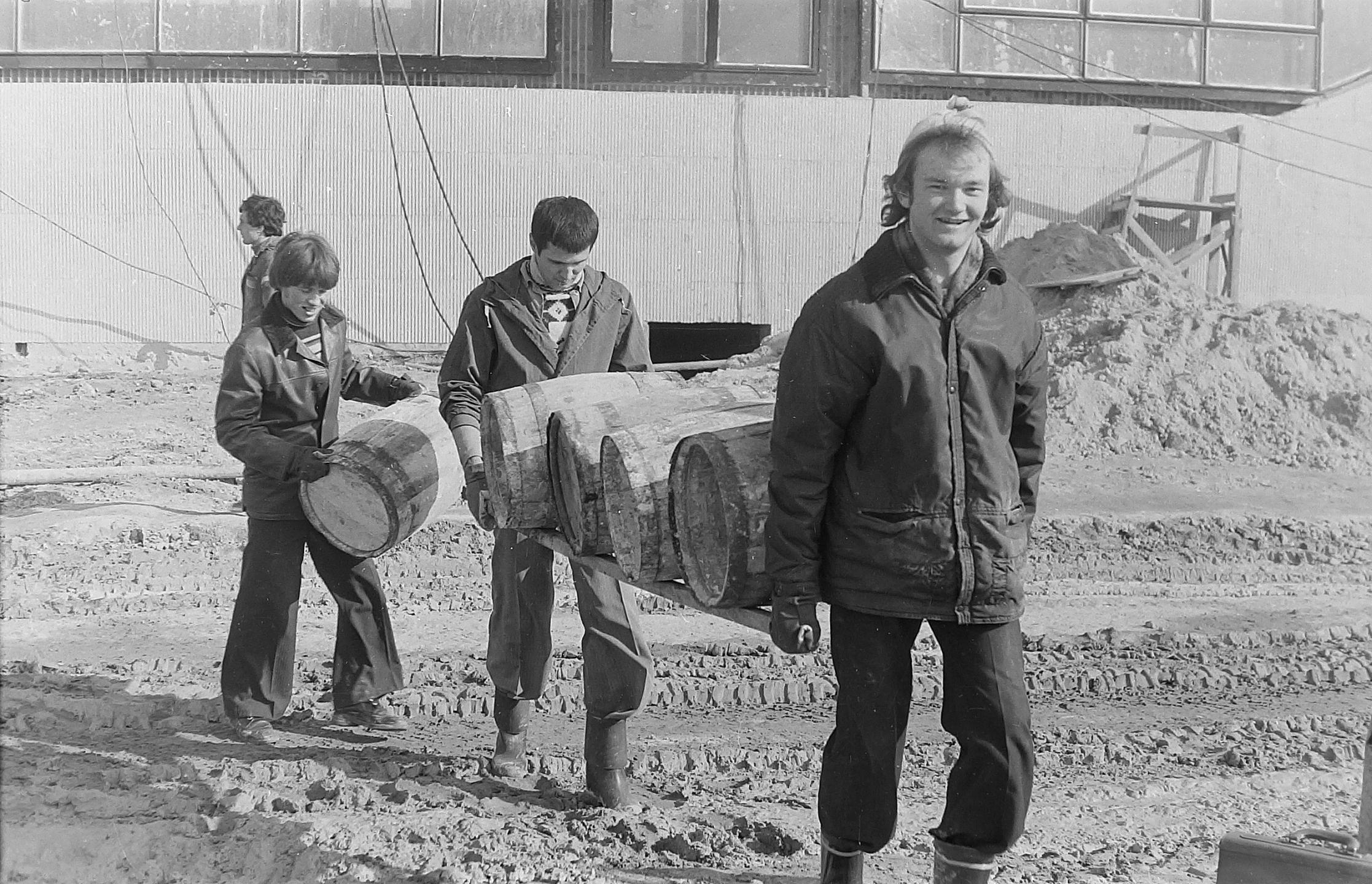

Движение Всесоюзных студенческих строительных отрядов в советскую эпоху было организовано ЦК ВЛКСМ и заключалось в формировании временных трудовых коллективов для добровольной работы в свободное от учебы время, как правило, на летних канкулах. Стройотряды направлялись прежде всего на объекты народного хозяйства, относившиеся к ударным комсомольским стройкам.

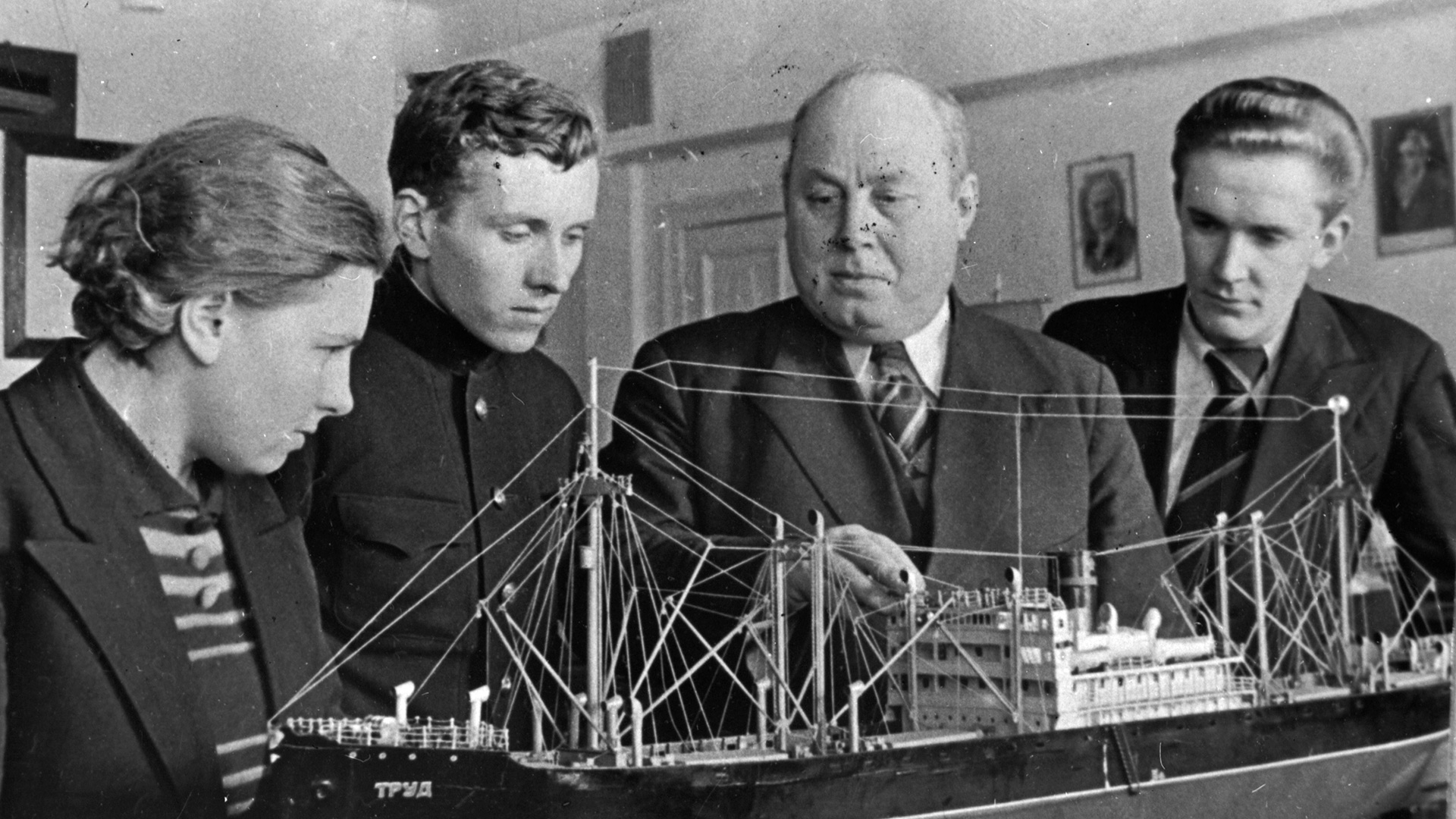

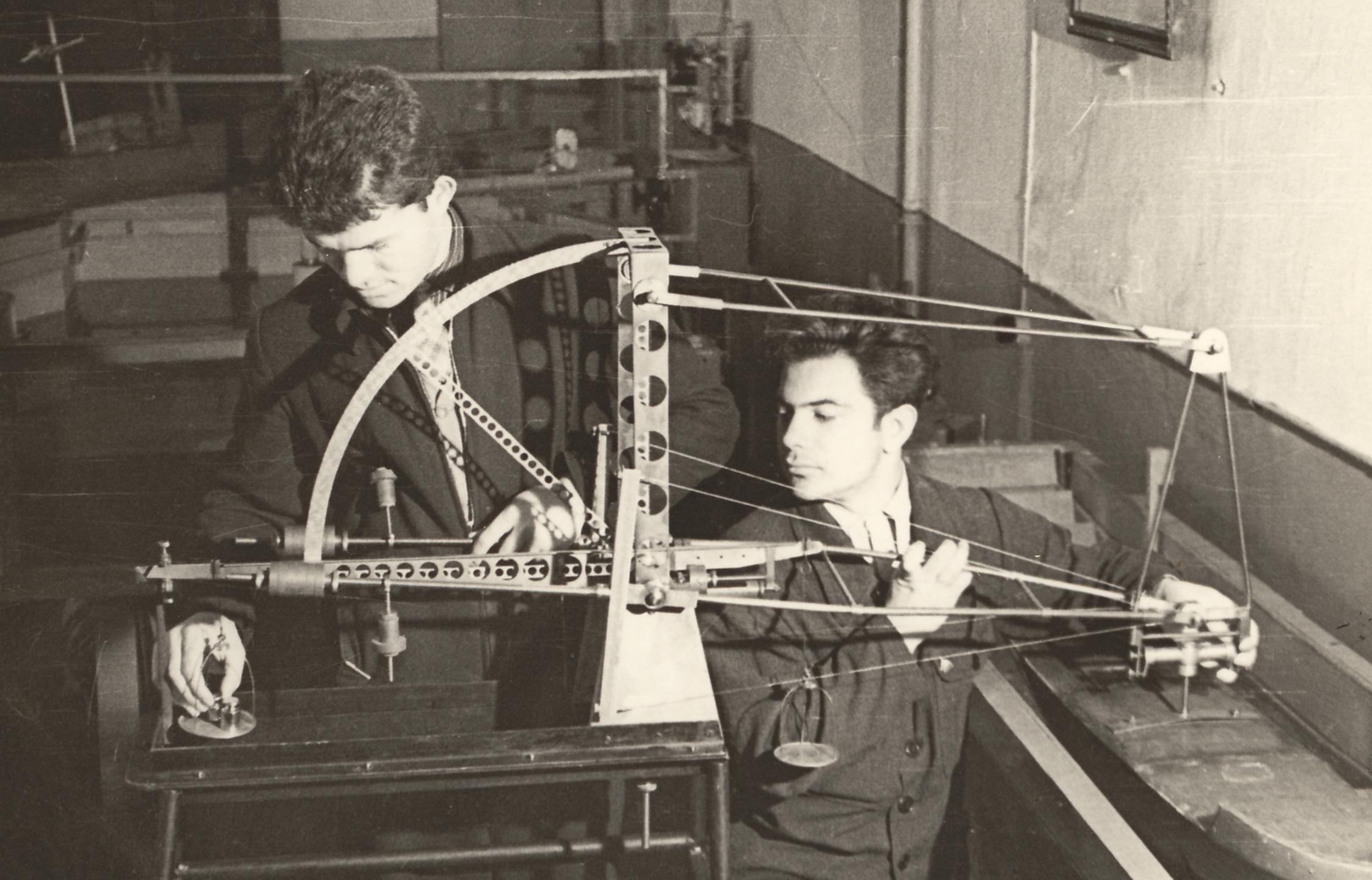

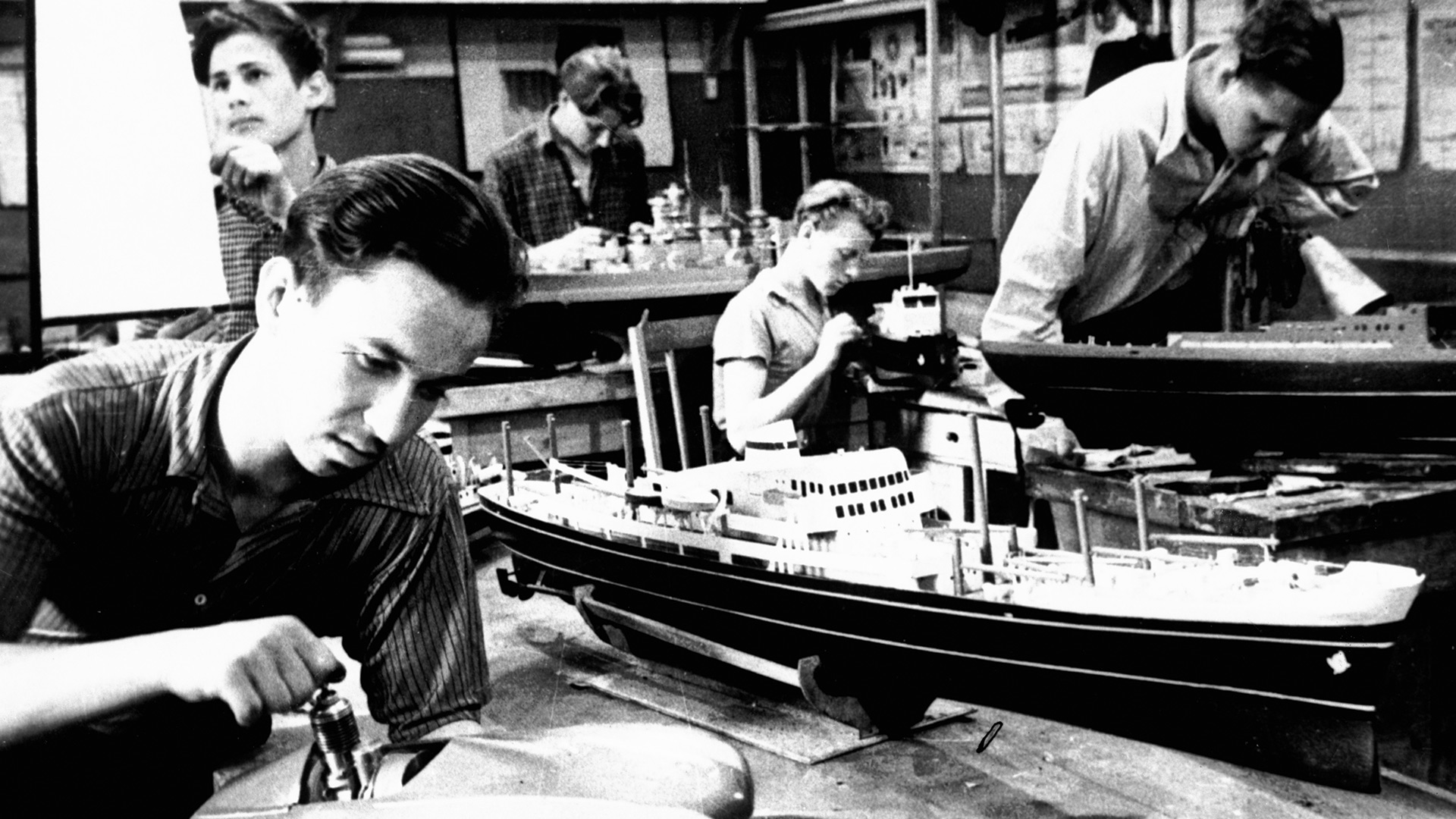

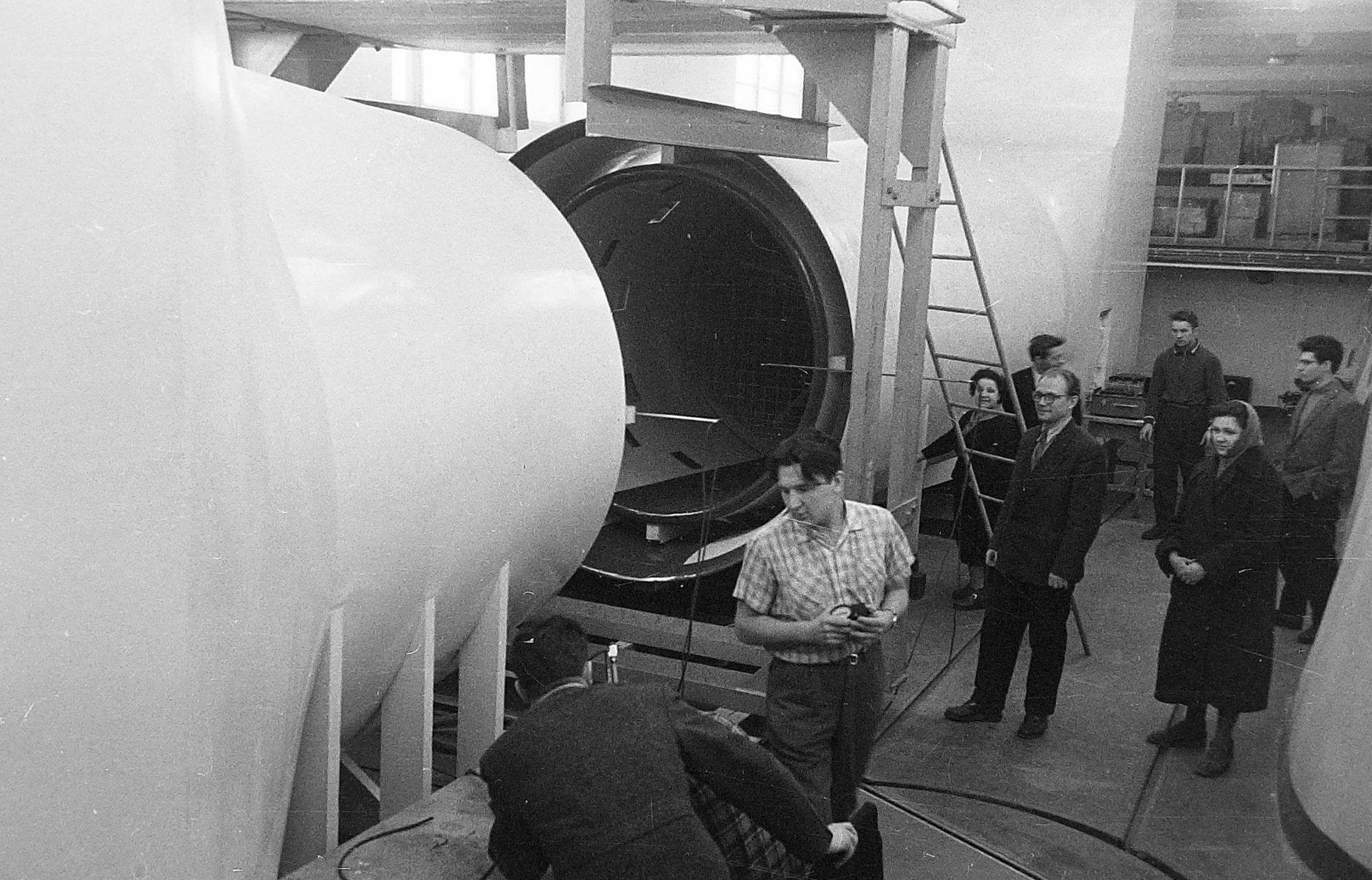

Студенческий стройотряд ЛКИ родился в 1932 г. на сооружении пристройки к институтскому зданию для большой машино-котельной лаборатории Машиностроительного факультета, экспериментально-опытных мастерских и спортивного зала.

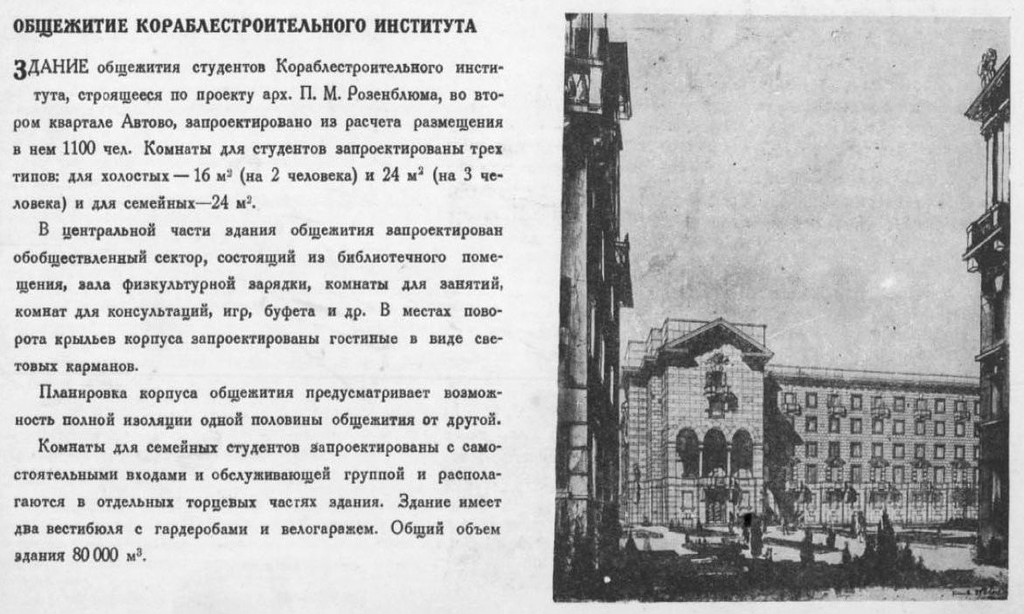

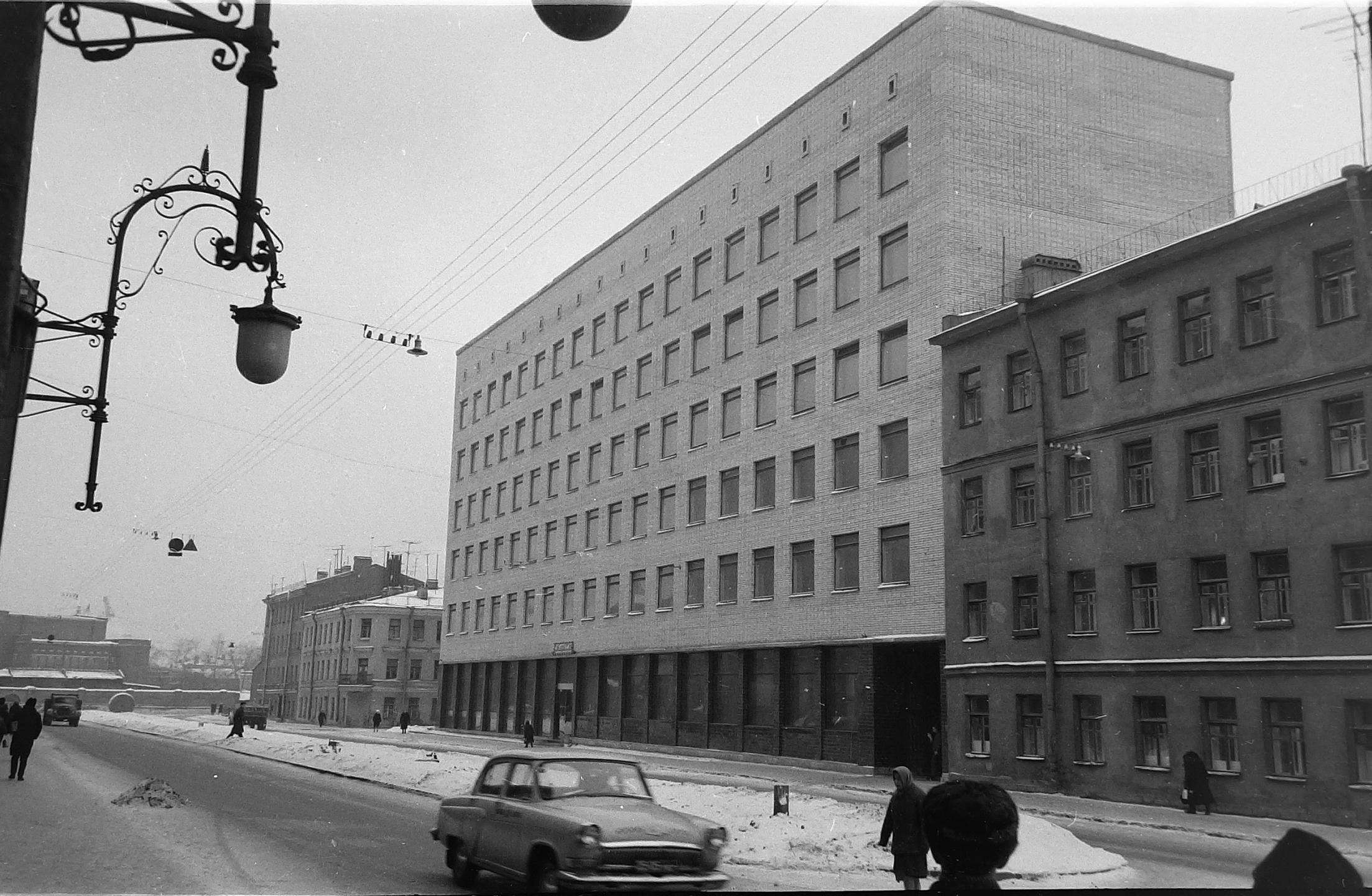

Двумя годами позже началось строительство главного студенческого общежития в Автово, на котором сразу начал трудиться круглогодичный сменный студенческий стройотряд.

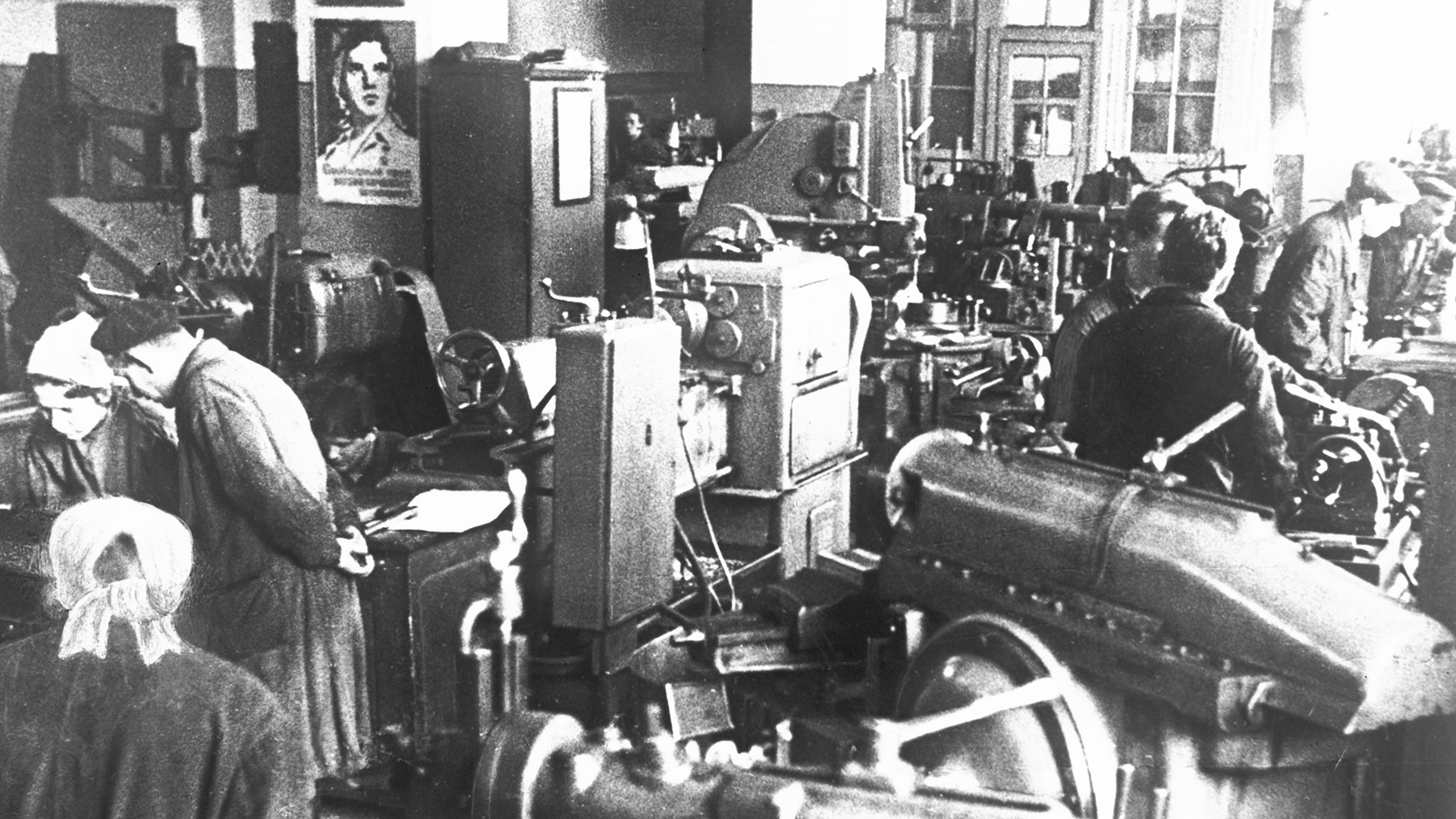

После окончания Великой Отечественной войны студенчество приняло самое живое участие в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства. Сначала это были субботники и воскресники в стенах полуразрушенного здания родного вуза.

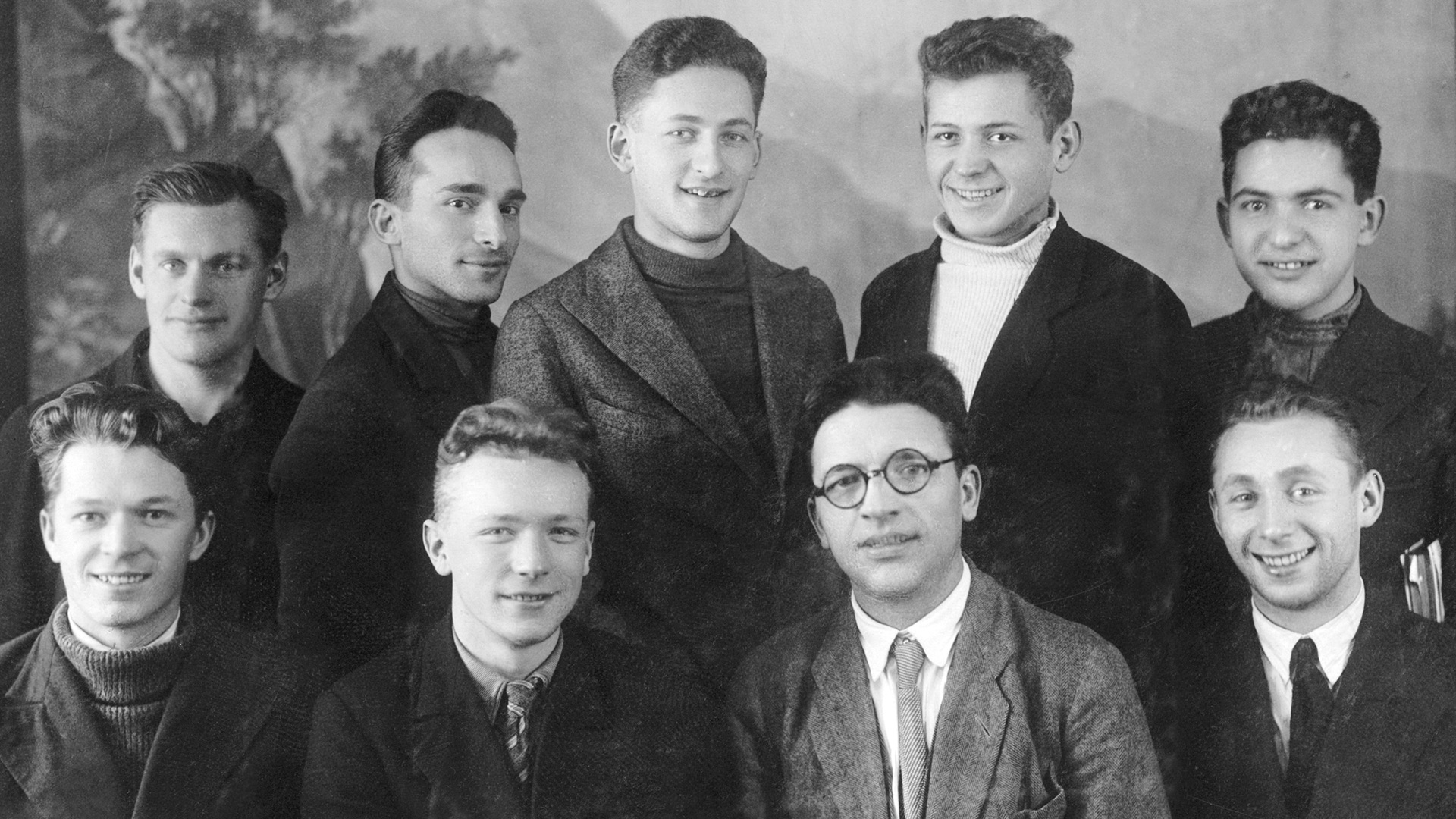

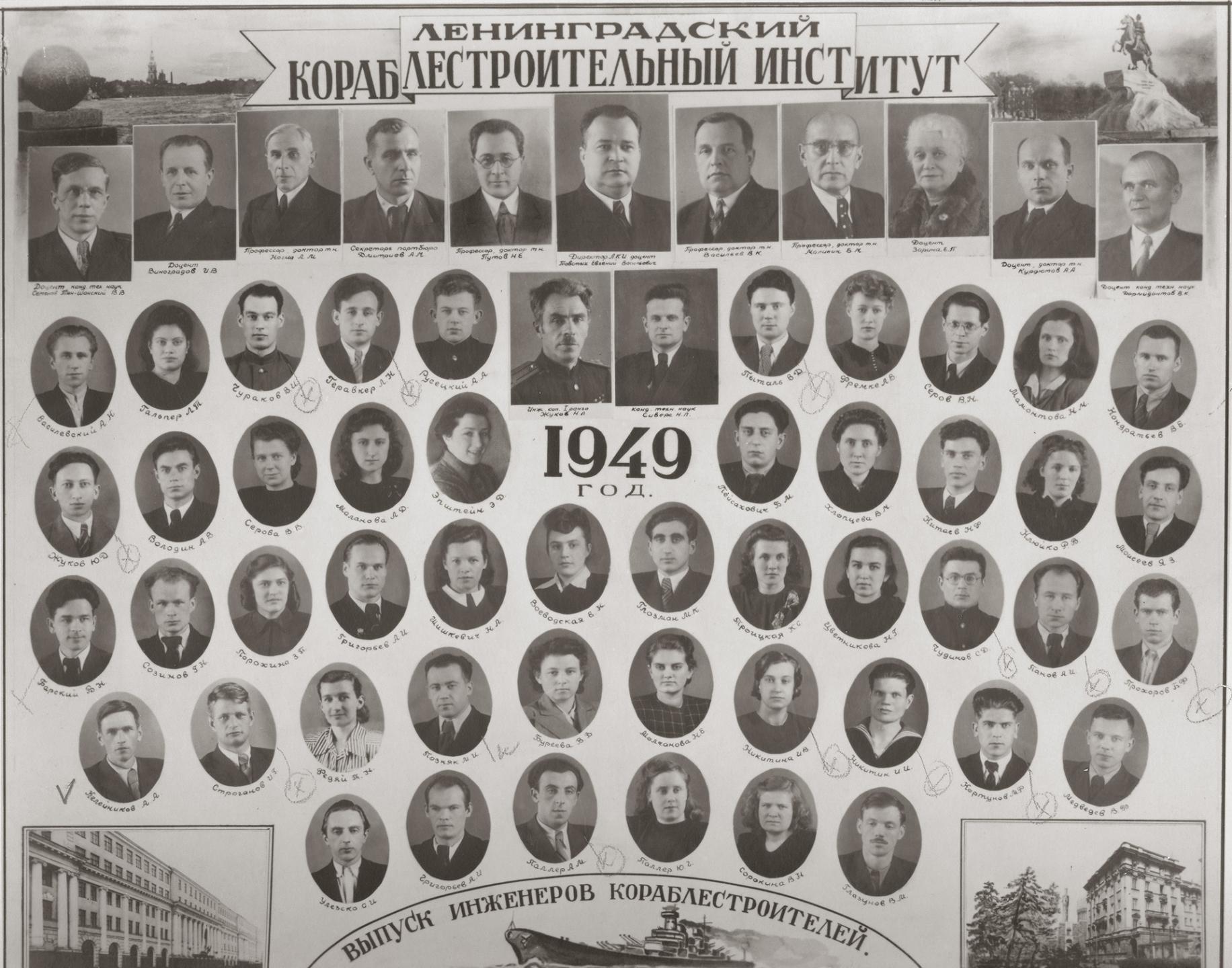

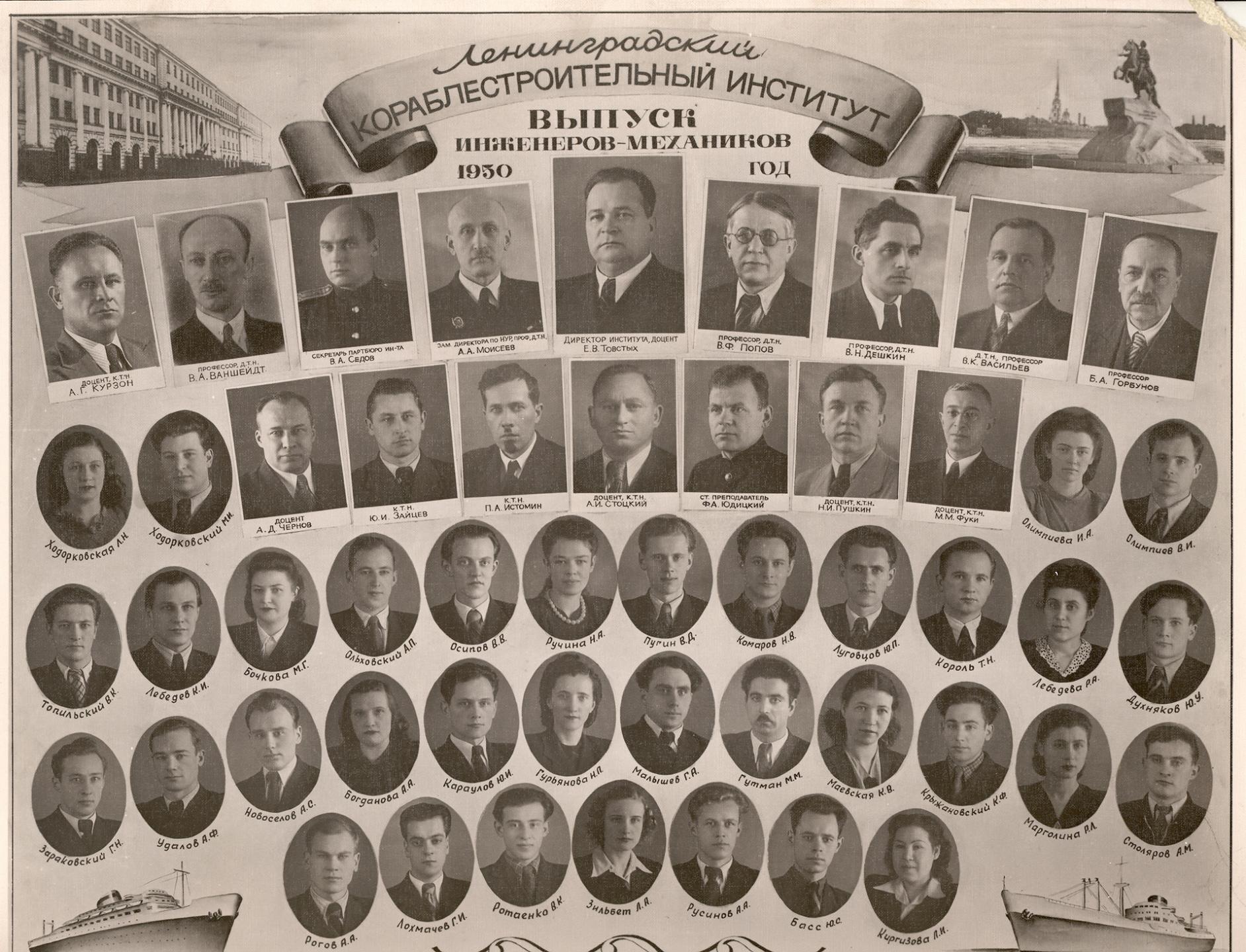

В 1949 г. в нескольких вузах Ленинграда комитетами комсомола формируются официальные выездные студенческие строительные отряды. Студенты-корабелы отправились на строительство Подбережской ГЭС в Пашском (ныне Волховском) районе и в Приозерский район Ленобласти на строительство сельскохозяйственных объектов в колхозах: «Путь Сталина», «Имени Жданова», «Имени Молотова», «Имени Микояна», «Возрождение», «Завет Ильича».

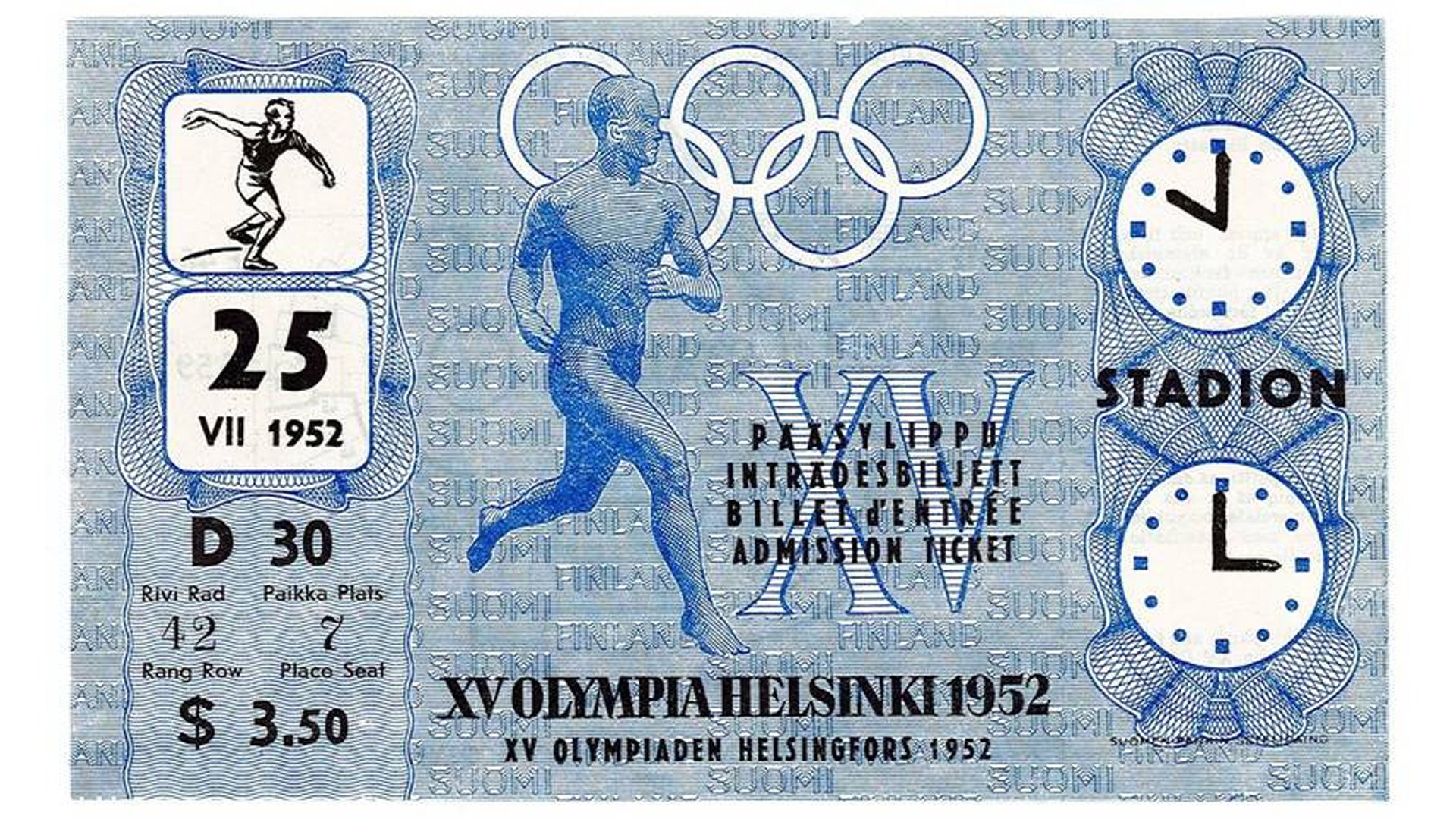

С середины 50-х годов началось освоение целинных и залежных земель Казахстана и Сибири. Первый выезд корабелов на целину состоялся в 1956 г. Целые студенческие группы принимали решение: «Даешь целину!» и в полном составе выезжали на уборку хлеба и целинное строительство.

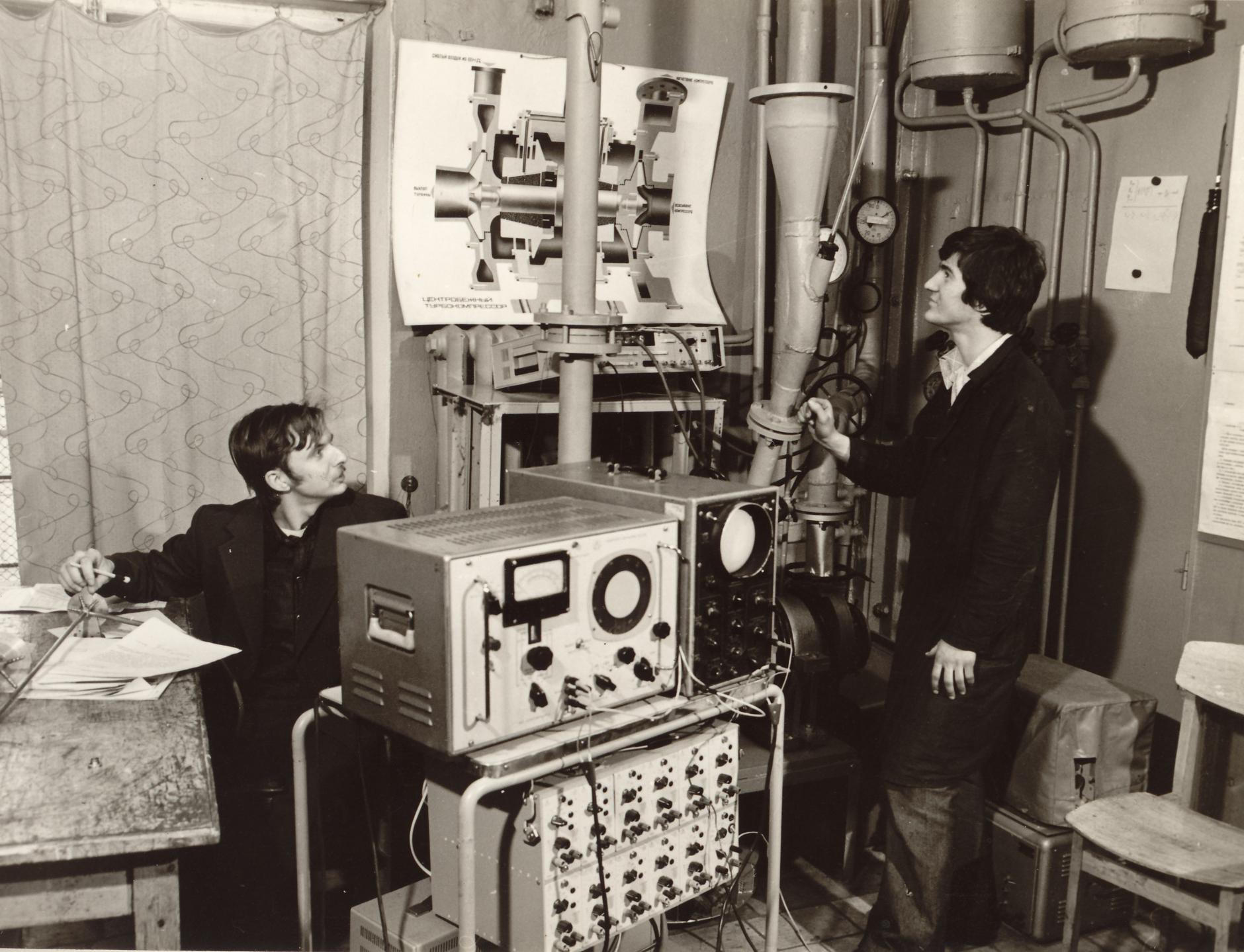

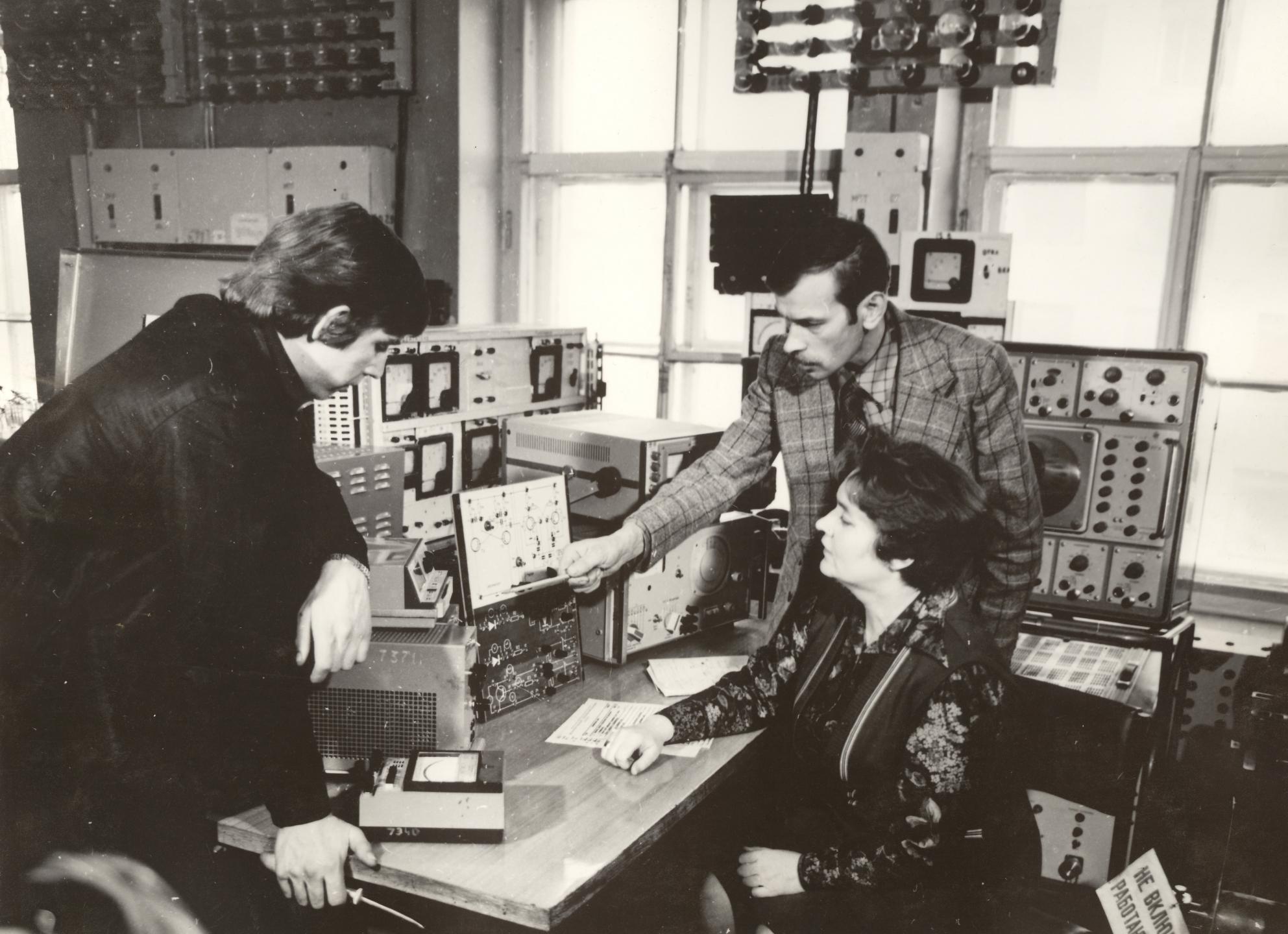

В 60-70-е гг. у стройотрядов появилась форма, эмблема, устав, иерархическая структура руководящего аппарата. Студенты осваивали новые для себя регионы и стройки: Ленинградская, Мурманская, Архангельская, Вологодская, Кокчетавская, Семипалатинская, Астраханская области, Эстония, Латвия, Карелия, Коми, Татария, Абхазия, Якутия, Красноярский край, Сахалин, Приморье...

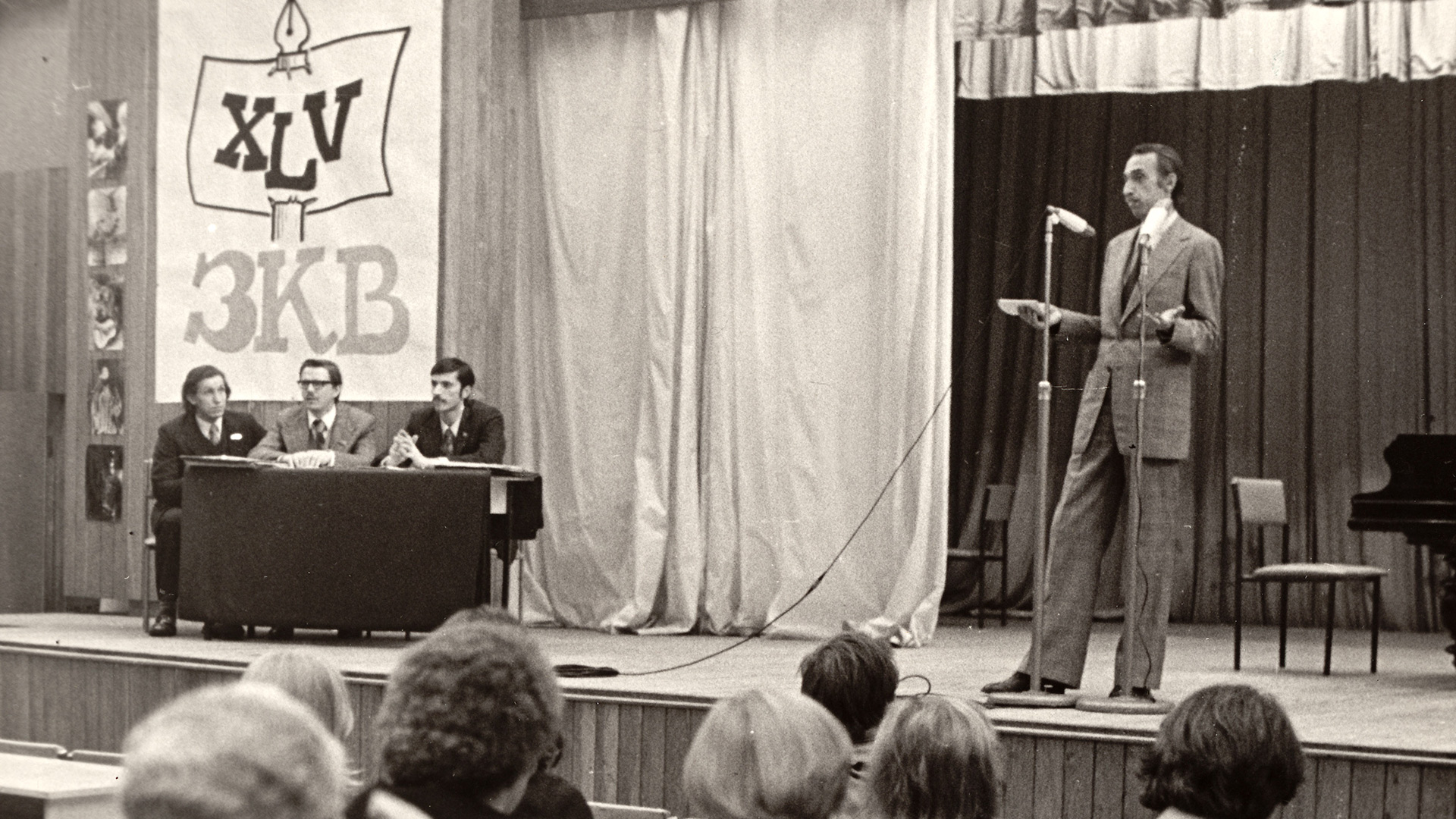

Стройотрядовские 80-е годы запомнились тем, что в актовом зале Корабелки, украшенном великолепными по оригинальности замысла и исполнению отрядными стенгазетами, проводились фестивали-конкурсы агитбригад ССО, на которых накал эмоций болельщиков достигал такой силы и страсти, что это можно было сравнить только с самыми первыми играми КВН. На сцене блистали агитбригады таких отрядов, как: «Грумант», «Одиссей», «Садко», «Норд», «Атлант», «Бриз», «Фрегат», «Невский», «Ермак», «Искатель»...

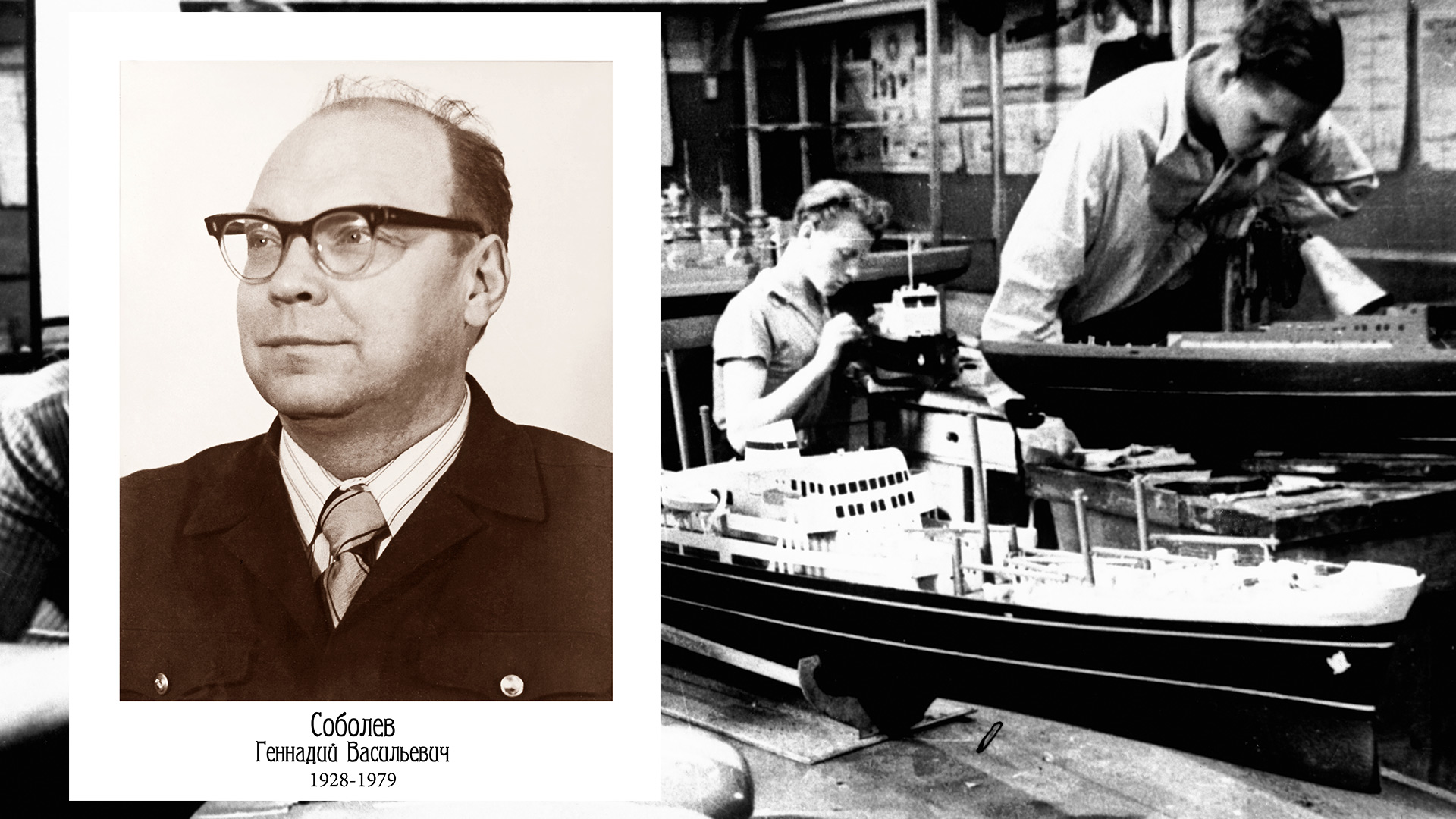

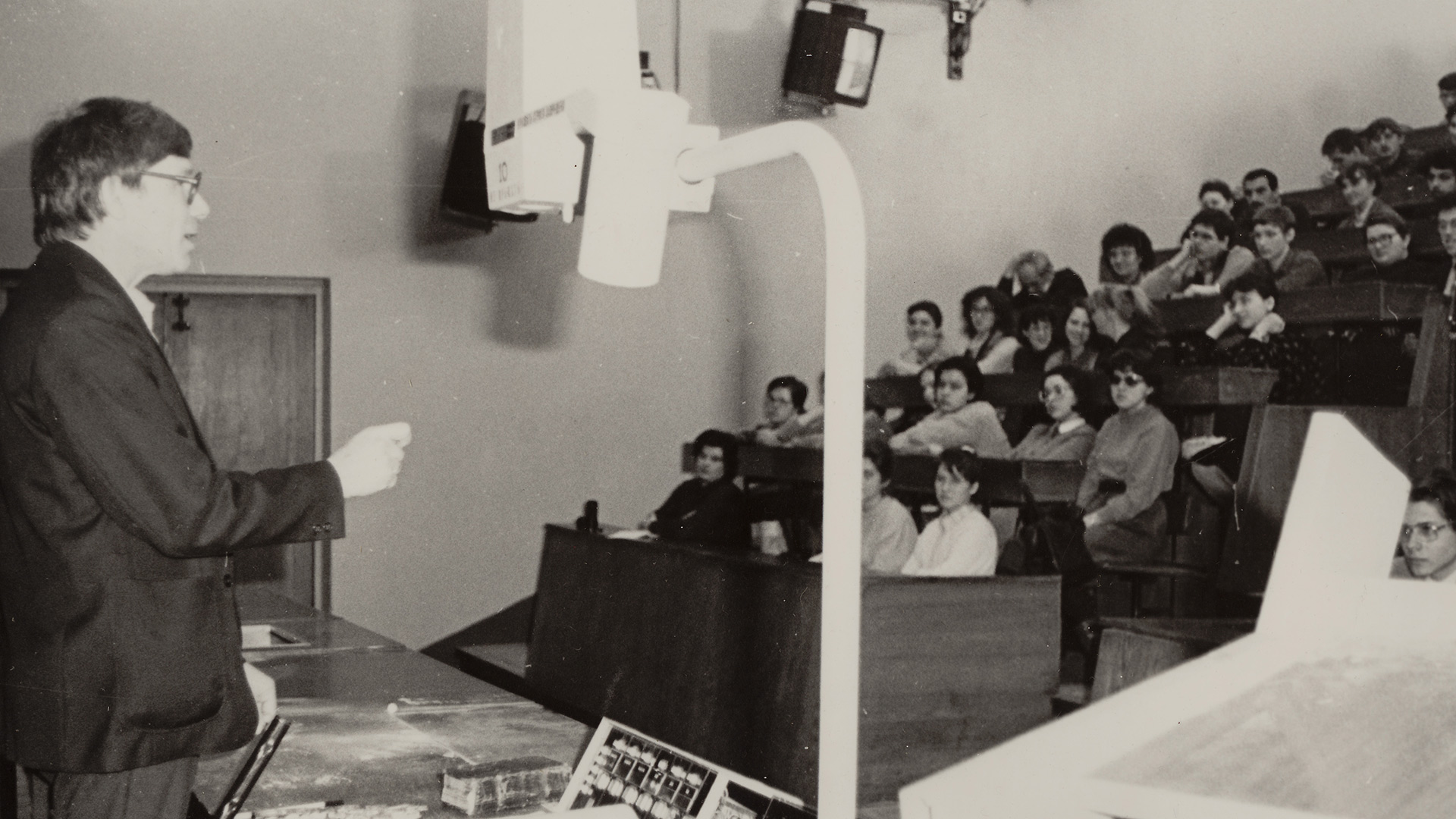

Осенью 2001 г. состоялся Первый слёт ветеранов стройотрядов и дальних агитпоходов Корабелки. Актовый зал, как в старые добрые времена, был полон. Аплодисментами были отмечены своеобразные рекордсмены по числу выездов в стройотряды. Абсолютным и недосягаемым лидером признан профессор кафедры проектирования судов Игорь Валентинович Челпанов, у которого этих выездов – тринадцать. «Серебряным» призером стал доцент кафедры теоретической механики Армен Левонович Мелконян, за 11 лет проработавший в 12 стройотрядах.

Было также отдано должное и таким заслуженным ветеранам ССО Корабелки, как:

- участник первого стройотряда 1949 года, ныне – ведущий конструктор ЦКБМТ «Рубин» Евгений Куликовский;

- секретарь комитета ВЛКСМ в конце 60-х и командир Дальневосточного зонального отряда Александр Жариков;

- ректор «Корабелки» Константин Борисенко, прежний комсомольский лидер Приборостроительного факультета;

- комиссар мурманского районного отряда «Корабел» в середине 70-х, а в 2001 г. — проректор по социально-культурной работе ЛКИ Анатолий Константинов;

- ветеран многих стройотрядов в 60-е годы и бывший член Центрального штаба ССО, а в 2001 г. — член Совета Федерации РФ Виктор Лопатников;

- известный и популярный в 60-е годы командир районного ССО «Корабел» в Тихвинском районе Ленобласти, впоследствии проректор по АХР, а в 2001 г. — начальник вузовского опорного пункта МЧС Николай Григорьев;

- командир легендарного в 70-е годы отряда «Грумант», в 2001 г. – директор вузовского опытно-коммерческого производства Илья Кузнецов и многие другие.

«Гвоздём» программы слета стала символическая передача стройотрядовских и походных полномочий от корабелов 20-го корабелам 21-го века. Представителям возрождающихся стройотрядов Корабелки были переданы от ветеранов мастерок, как символ студенческого строительного отряда, и спасательный круг, как символ непотопляемости корабелов на воде и на экзамене.

Как сказал один из ветеранов движения ССО, профессор кафедры теории корабля Юрий Павлович Потехин: «...Правильно его называли движением, ибо в эпоху «развитого социализма» только в ССО движение и сохранялось. Только в стране чудес, то есть в нашей, реально существовали параллельные миры, один из которых – мир стройотрядов. На два месяца в году мы уходили в своѐ «зазеркалье», где делу было время, потехе – час, оплата – по труду, а потребление – по средствам...»

(по материалам статьи Бориса Салова, председателя Совета ветеранов студстройотрядов и дальних шлюпочных походов ЛКИ - СПбГМТУ. Полностью статью можно прочитать по ссылке)